Rede von Lucas Zeise, Chefredakteur der UZ, auf der 7. Tagung des Parteivorstands der DKP, am 28./29. Januar 2017, Essen

(Unkorrigiertes Manuskript. Es gilt das gesprochene Wort.)

Liebe Genossinnen und Genossen,

bevor ich mit dem eigentlichen Thema – der EU – beginne, ein paar Sätze zu zwei Personen, die sich in letzter Zeit verstärkt unserer Aufmerksamkeit aufgedrängt haben. Zum ersten, Martin Schulz, will ich es kurz machen. Zu Donald Trump nur etwas mehr.

bevor ich mit dem eigentlichen Thema – der EU – beginne, ein paar Sätze zu zwei Personen, die sich in letzter Zeit verstärkt unserer Aufmerksamkeit aufgedrängt haben. Zum ersten, Martin Schulz, will ich es kurz machen. Zu Donald Trump nur etwas mehr.

Kann man sagen, dass die SPD mit Martin Schulz noch weiter nach rechts rückt? Wahrscheinlich schon. Schulz ist noch stärker eingebunden in die Pläne und Strategien des deutschen Monopolkapitals. Er hat seine Karriere im Apparat und Parlament der EU gemacht. Er repräsentiert damit die enge Bindung der SPD an das EU-Projekt.

Neben der kleinen FDP ist die SPD wahrscheinlich am stärksten Pro-EU-Partei. Sie ist in dieser Hinsicht für das deutsche Kapital besonders wertvoll, weil weniger geneigt als CDU/CSU, nationale Interessen aufdringlich in den Vordergrund zu rücken.

Außerdem hat die SPD immer noch erhebliche Bindungskraft für die deutsche Arbeiterklasse. Der künftige SPD-Parteichef Martin Schulz ist das wandelnde Bündnis aus Sozis und Konservativen zu Nutz- und Frommen der EU.

Donald Trumps Wahlsieg ist Ausdruck für eine schon lange andauernde Rechtsentwicklung in den USA. Aber geht das überhaupt, noch weiter rechts als Bush und Obama? In mancher Hinsicht sicher.

Obama war aggressiver und an manchen Stellen aufgeklärter Imperialismus. Ein Merkmal war: die Verbündeten der USA auch mal vorangehen zu lassen – wie zum Beispiel beim Krieg gegen Libyen. Seine und Bill Clintons Politik war es, Handelsbündnisse über den Atlantik und Pazifik hinweg zu schließen.

Kriege in Kauf zu nehmen und sie zu provozieren. Das bleibt unter Trump so, wie es bei Bush und Obama war.

Trump ist vielleicht Ausdruck dessen, dass die herrschende Monopolbourgeoisie der USA (oder ein Teil davon) den Blick weg vom bisherigen Hauptwidersacher Russland auf den langfristigen Gegner China richten möchte.

Russland und China zu Verbündeten gegen die USA gemacht zu haben, ist ein Hauptvorwurf gegen Obama. Aber offensichtlich ist: die Monopolkapitalisten sind sich in der Strategie nicht einig.

Trump steht für einen anderen Umgang mit den „Freunden“. „America first“ muss als Parole ernst genommen werden. Sie ist eine Kampfansage an alle möglichen: Mexiko, Lateinamerika, Kanada, Japan und vor allem die EU und Deutschland.

Man kann Parallelen zu Ronald Reagan ziehen, der 1981 Präsident wurde und die Phase des Neoliberalismus einleitete. Wie Trump jetzt hat der Mann damals ziemlich widersprüchlich agiert. Heute wird Reagan weit über die politische Rechte hinaus als „großer Präsident“ gefeiert.

Eins kann man mit einiger Sicherheit sagen:

Trumps Verhalten und er selbst sind Ausdruck dafür, dass das US-Monopolkapital seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2007/08 auf der Suche nach einer Strategie ist. Dazu wird das „Trial-and-Error“ – Verfahren, planloses Herumprobieren angewendet. Blöd, wenn man da dazwischen gerät.

Über die EU

Die EU befindet sich in der Krise. Wir hätten das vielleicht selber nicht gemerkt. Aber der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beginnt mittlerweile jede größere Rede oder Pressekonferenz mit dieser Feststellung. In diesem Fall glauben wir ihm. Zumal Kanzlerin, Schulz und andere sich ähnlich äußern.

Zunächst dazu einige grundsätzliche Sätze: Die Krise der EU ist Teil der Weltwirtschaftskrise. Weil die EU ein neoliberales Herrschaftsprojekt des europäischen, vorwiegend des deutschen Monopolkapitals ist, bedeutet diese Krise des Neoliberalismus zugleich auch eine Krise der EU, aus der es keinen Ausweg gibt. So wie die EU gebaut ist, so ist sie nicht entwicklungsfähig, so ist sie nicht einmal überlebensfähig. Das neoliberale Projekt EU ist dabei zu scheitern.

Die EU ist ökonomisch leicht zu verstehen. Sie ist gleichbedeutend mit der institutionellen Sicherung eines im Innern komplett hindernisfreien Marktes. Die Währungsunion stellt den letzten Schritt dazu her. Die EU ist politisch ein Zwitterwesen, das einerseits als Juniorpartner vom Zentrum des Imperialismus, von den USA gefördert wurde, andererseits sich nur in der Rivalität zu den USA wirklich entwickeln kann.

Die EU ist ökonomisch und politisch eine Fehlkonstruktion. Das heißt, sie kann so, wie sie gebaut ist, nicht auf Dauer überleben.

Ökonomisch bedürfte die Schaffung eines komplett freien Marktes und eines komplett freien (deregulierten) Kapitalmarktes im Rahmen einer Währungsunion einer Einhegung durch einen gemeinsamen Staat, mindestens aber eines gemeinsamen Steuersystems. Stattdessen wurde ein neoliberales, staatsarmes Gebilde geschaffen, in dem die existierenden Nationalstaaten in einen Wettbewerb der Staaten gegeneinander um die Gunst des Kapitals gezwungen wurden.

(Das ist fast das Gegenteil vom ordoliberalen Credo, in dem die Kapitalisten gegeneinander in den Wettbewerb um die Gunst des Publikums – der Konsumenten – treten.) Die Krise der EU und besonders der Eurozone wurde damit programmiert, weil Kapital frei in diejenigen Länder strömt, die hohe Profitmöglichkeiten bieten und – in der Krise – den sichersten Platz vor Totalverlust. Das Gesetz der freien Konkurrenz (die Starken werden stärker, die Schwachen schwächer und scheiden am Ende aus) setzt sich so ungehemmt von Zoll-, Regulierungs- und Währungsgrenzen durch.

Der freie Kapitalverkehr ist das wahre Grundgesetz der Europäischen Union. Die Freiheit, Kapital nicht nur einzusetzen, durch den Einsatz von Arbeitskraft zu vermehren und zu akkumulieren, sondern es auch beliebig zu transferieren, es auf die Reise in gewinnträchtige Regionen der Welt zu schicken, es nach Belieben unbotmäßigen oder auch nur steuerlich ungünstigen Regionen zu entziehen und es auf die Flucht vor Abwesenheit von Profit zu schicken:

Dieses hehre Freiheitsprinzip steht – neben der Freiheit des Waren- und Personenverkehrs – als wichtigstes Grund-recht in der Charta der EU, dem unter großer Mühe den Völkern Europas abgerungenen und im Dezember 2007 verabschiedeten Lissabon-Vertrag. Die EU ist das einzige einem Staate ähnliche Gebilde, in dem die Kapitalverkehrsfreiheit einen rechtlich so hohen Status genießt.

Politisch entspricht dem die Herrschaftskonstruktion der EU, wo die Regierungen der Nationalstaaten als Europäischer Rat die höchste Instanz sind. Die EU-Kommission, der EU-Gerichtshof und seit 1999 die Europäische Zentralbank sind die übergreifenden Institutionen, in denen sich die Interessen der Spitzen der Einzelstaaten und der Lobby des Monopolkapitals Hintergrundgefechte über ihre jeweilige Interessenpolitik liefern.

Das EU-Parlament, die einzige vom Volk gewählte Institution in der EU, hat deutlich weniger Rechte als die Parlamente in sonstigen kapitalistischen Staaten. In der Krise haben die stärksten Staaten der EU, insbesondere Deutschland, die Institutionen fast nach Belieben umgestaltet und fortentwickelt, um die schwächeren der Peripherie zu knebeln und ihre Schulden gegenüber dem Finanzkapital einzutreiben.

Die im Lissabon-Vertrag festgeschriebene Aggressivität der EU nach außen richtet sich nicht etwa gegen die USA, sondern gegen Regionen, Länder und Staaten, die sich dem Diktat der USA widersetzen oder sogar nur entziehen wollen.

Die Finanzkrise von 2007 und die darauf folgende, bis heute dauernde weltweite Wirtschaftskrise haben das System des Neoliberalismus und damit das der EU in den Grundfesten erschüttert.

Wenn man den Euro als Tauschgeschäft zwischen den Kapitalisten des Nordens in Europa (Deutschland, Benelux, Österreich, Finnland) und denen des Südens (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland) begreift, wonach erstere einen hindernisfreien Absatz- und Binnenmarkt erhalten, letztere aber eine Weltwährung mit vorzüglichen Kreditkonditionen, so hat dieser Deal 10 Jahre lang vorzüglich geklappt. 2010 ist er in der Staatsschuldenkrise mit lautem Getöse geplatzt. (Frankreich ist bei diesem Deal in der Mitte und profitierte in beider Hinsicht, wenn auch nicht in so starkem Maß wie die anderen Parteien.)

Die Südländer sind seit 2010 mit dem Euro schlechter dran als zuvor. Sie haben keine Möglichkeit mehr, ihre heimischen Märkte gegen die überlegene Konkurrenz aus dem Norden (besonders Deutschlands) mit Abwertung abzuschotten. Weil Deutschland die Regeln des Finanzmarktes auch im Binnenschuldenverhältnis zwischen den Euroländern im Vertrag von Maastricht (vor 25 Jahren) eingebaut hatte, war die Zeit der niedrigen Zinsen schlagartig vorbei. Im Gegenteil: besonders Griechenland, aber auch die anderen Südländer waren mit massiver Kapitalflucht konfrontiert.

Für die Kapitalisten der Euro-Südländer ist die Lage im Euro schlimmer, als sie außerhalb wäre. Man vergleiche die Situation Islands oder auch der Türkei.

Beide Länder sind nicht gut dran. Sie sind aber in der Lage, eigene Maßnahmen gegen die Herrschaft des ausländischen Finanzkapitals zu unternehmen. Die Frage ist eigentlich, warum die Monopolbourgeoisien Portugals, Spanien, Italiens und Griechenlands nicht die Konsequenzen ziehen und – ähnlich wie die Briten – aus dem Euro und der EU austreten.

Es ist ja verblüffend, dass die politischen Parteien dieser Länder (einschließlich der Oppositionsparteien) in der übergroßen Mehrheit immer noch auf pro-EU-Kurs verharren.

Das betrifft in Griechenland Syriza, in Spanien Podemos und sogar die Fünf-Sterne-Bewegung, die Italien zwar aus dem Euro, aber nicht aus der EU führen will. Es gibt wohl zwei Gründe für diese Haltung. Zum einen ist die Monopolbourgeoisie dieser Länder sehr stark in die Strategien der US- und anderen EU-Monopole eingebunden. Das trifft auch auf die politischen Führungszirkel zu. Wie in Deutschland sind sie eng mit den USA und untereinander vernetzt.

Der zweite Grund besteht in der realistischen Erwartung, dass ein Konfliktkurs mit der großen Konkurrenz mit hohen Risiken verbunden wäre. Die Einführung einer eigenen Währung würde einen radikalen Bruch der bisherigen Wirtschaftspolitik bedeuten. Die Grenzen müssten für Kapital, Waren und Personen streng kontrolliert werden. Überstehen dürfte eine Regierung, die dergleichen durchzieht, nicht lange. Denn ein Austritt, noch schlimmer, ein konfliktreicher Rausschmiss aus dem Euro würde das betroffene Land in eine noch schwerere Wirtschaftskrise stürzen, als die Bevölkerung der Länder sie bisher durchgemacht hat.

Britannien, aus gutem Grund kein Euro-Mitglied, ist das einzige Land, das bisher den Schritt aus der EU vollzieht. Die herrschende Klasse in diesem Land ist sichtbar gespalten über den künftigen Kurs des Landes. Aber es war schon verblüffend, wie schnell die konservative Partei nach der Abstimmung über den Brexit umgeschwenkt ist.

Und es ist ebenso erstaunlich, wie in den USA zugleich dieser Wechsel von großen Teilen der herrschenden Klasse begrüßt wurde. Für die britische Finanzoligarchie ist der Verbleib in der EU wenig attraktiv. Der wichtigste Vorteil war es, dass London als Finanzzentrum für die EU eine dauerhafte Sonderdividende einstreichen konnte. Das ist jetzt gefährdet. Ansonsten überwiegen beim Brexit die Vorteile. Die Verhandlungen über die Bestimmungen des Binnenmarktes werden sich lange hinziehen. Aber das Interesse der Monopolunternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals ist sehr groß, die Freiheit des Warenverkehrs und vor allem des Kapitalverkehrs aufrechtzuerhalten.

Zur Politik der DKP im Hinblick auf die EU

Wir lehnen die EU ab. Wie das? Mit Recht haben kluge Genossen darauf hingewiesen, dass wir auch den imperialistischen Staat BRD bekämpfen, ihn aber nicht ablehnen. Die EU sei ein Faktum ganz wie der Staat Deutschland ein Faktum ist. Es sei demzufolge sinnlos, die EU abzulehnen.

Es gibt (mindestens) zwei Gründe, warum wir die „Tatsache“ EU ablehnen.

Erstens schätzen wir ein, dass die EU, anders als richtige Staaten kein Ausdruck eines „nationalen“ Klassenverhältnisses ist.

Der Nationalstaat ist immer noch – und vermutlich auf Dauer – der Ort, wo der Klassenkampf politisch ausgetragen wird. Anders ausgedrückt. Die Klassenkämpfe finden im Betrieb, lokal und national statt. Die Arbeiterklasse und ihre Partei können den Klassenkampf auf EU-Ebene nicht führen. Weder kommen die Arbeiterklassen verschiedener Länder dort zusammen, noch findet sich dort die organisierte Monopolbourgeoisie der EU-Länder zusammen.

Zweitens hat unserer Meinung nach die EU keine nennenswerte Zukunft. Sie wird als imperialistisches Bündnis und Unterdrückungsinstrument wahrscheinlich an den Widersprüchen zwischen den nationalen Bourgeoisien zerbrechen.

Die EU ist ihrem Wesen nach ein Freihandelsbündnis. Sie existiert, um die Interessen der größten Monopole innerhalb und außerhalb dieses Bündnisses – mittels freiem Warenhandel und freiem Kapitalverkehr – besser durchzusetzen. Wir treten generell gegen solche Freihandelsbündnisse ein. Es war richtig, TTIP zu bekämpfen. Weniger gut daran war allein, dass wir – und die Bündnispartner, mit denen wir lose zusammengearbeitet haben, erst recht nicht – kaum je zum Thema gemacht haben, dass die TTIP-Bestimmungen in der EU längst gültiges Regel- und Gesetzeswerk sind.

Am Freihandel stört uns nicht, dass er die internationale Vergesellschaftung der Arbeit fördert.

Wir bekämpfen stattdessen die im Verhältnis der Nationen zueinander im Rahmen des Kapitalismus regelmäßig aus dem Freihandel entstehende Tendenz, die starken Kapitalisten zu fördern zu Lasten der Schwächeren. Abkommen, die den Freihandel absichern, haben meist diesen Effekt. Abkommen, die nicht die Folge haben, die Starken auf Kosten der Schwachen zu bevorteilen, sind unter besonderen Umständen auch unter kapitalistischen Staaten möglich.

Wären sie Allgemeingut, könnte man von einer mehr oder weniger, einer etwas gerechteren Weltwirtschaftsordnung sprechen. Sie setzt souveräne Staaten voraus. Die Forderung nach einer gerecht(er)en Weltwirtschaftsordnung diesseits des weltweiten Sozialismus unterstützen wir, wenn wir sie auch nicht in unser Sofortprogramm aufnehmen.

Wenn die Krise der EU fortschreitet, werden einige EU-Nationen sich gegen die EU-Herrschaft wehren und versuchen, sich aus dem Diktat zu befreien. Dies werden vermutlich keine sozialistischen oder auch nur sozial fortschrittlichen Kräfte sein. Vielmehr ist zu erwarten, dass eine Abwehrfront in diesen Ländern erst dann politisch einigermaßen wirksam wird, wenn die nationale (Monopol)bourgeoisie sich beteiligt.

Unsere Haltung dazu ist grundsätzlich nicht anders, als wenn wir es mit nationalen Abwehrkämpfen in der übrigen Welt gegen die Übergriffe der Imperialisten zu tun haben.

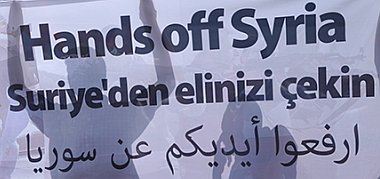

Diese antiimperialistische Haltung nehmen wir nicht nur dann ein, wenn Länder wie zum Beispiel Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien mit Krieg überzogen werden, sondern auch wenn die imperialistischen Herrschaftsansprüche noch unterhalb der Schwelle des Krieges vorgetragen werden. In der EU ist der imperiale Herrschaftsanspruch des deutschen Kapitals und seiner Regierung sozusagen Alltag.

Die Knebelung der Südländer mit Hilfe der Geldverfassung, der konditionierten Hilfskredite, der Eingriffe in die nationale Politik, der Aushebelung des Budgetrechts der Parlamente, all das sind Aggressionsakte, die wir bekämpfen. Unser wichtigster Beitrag dürfte dabei sein, diese Aggression im Einzelnen zu schildern und ihren Charakter klarzustellen. Am Beispiel Griechenland kann man das beispielhaft nachvollziehen.

Die von Syriza geführte Regierung wollte weder einen Austritt aus dem Euro noch gar aus der EU, sondern nur eine Erleichterung der brutalen Konditionen. Diesem bescheidenen Begehr galt unsere Solidarität, ungeachtet der Tatsache, dass dieselbe Regierung die Illusionen über den Charakter der EU und des Euro verstärkte. Die Solidarität für Griechenland wider-spricht nicht der vielen engeren Solidarität mit der Kommunistischen Partei, die den Widerstand der Arbeiterklasse und des Volkes organisierte und darum kämpfte, den Bruch mit dem Herrschaftssystem der EU zu vollziehen.

Das deutsche Monopolkapital hat massiv vom Euro und auch von der Eurokrise profitiert. Im großen, hindernisfreien Euro-Binnenmarkt wurde die jeweils heimische Konkurrenz klein gemacht oder ganz ausgeschaltet.

Seit der Euro-Finanzkrise profitiert das deutsche Kapital wieder von Kreditkostenvorteilen. Ob ein Unternehmen 1 Prozent wie in Deutschland oder 3 Prozent wie in Italien Zinsen zahlt, ist ein gewaltiger Unterschied bei den Kosten.

Deutschland hat stärker als jedes andere Land von der Eurokrise profitiert. Zugleich ist die Eroberung von Märkten außerhalb der Eurozone dank des relativ billigen Euro leicht gefallen.

Die Exportunternehmen machen seit 2009 bei nur mäßigem Umsatzwachstum sensationell hohe Gewinne.

Die deutsche Arbeiterklasse ist erfolgreich gespalten und vielfach untergliedert worden. Das Lohnniveau allgemein stagniert. Einige Stammbelegschaften erhalten dagegen Boni oder einen kleinen Teil am Sondergewinn. Die IG Metall ist auf den Kurs der nationalen Wettbewerbsfähigkeit eingeschwenkt.

Obwohl die Eurokrise beunruhigt, haben große Teile der Bevölkerung Vertrauen in den Kurs der Herrschenden, die EU zum Vor- und Hinterhof Deutschlands zu machen. Bis weit in die Linkspartei hinein und einschließlich der AfD vertreten die politischen Parteien in Deutschland eine pro-EU-Position. Dazu gibt es anscheinend keine Alternative.

Angesichts der offensichtlichen, wenn auch nicht nachhaltigen ökonomischen Vorteile für die deutschen Lohnabhängigen (Zuwachs an Arbeitsplätzen und im Unterschied zu den anderen Euro-Ländern zuletzt sogar eine leichte Reallohnverbesserung) wäre es nicht besonders sinnreich, eine Kampagne „Lasst uns die EU abwickeln“ zu beginnen.

Nicht sinnvoll auch, weil wir keine klare Vorstellung davon haben, wie die unmittelbaren auch negativen Folgen einer EU-Auflösung zu bewältigen wären. Ein Austritt Deutschlands aus der EU hätte, anders als ein Austritt aus der NATO, direkte ökonomische Nachteile. Ähnliches gilt für eine schnelle Auflösung der EU. Das ist anders als der Brexit für Britannien. Andererseits gibt es im Augenblick keine unmittelbaren Krisenmomente, die zu einer Auflösung der EU treiben.

Das ist im Fall des Euro anders. Er führt zu immer stärkeren ökonomischen Ungleichgewichten zwischen den Mitgliedsländern der EU. Die Leistungs- und Zahlungsbilanzen laufen auseinander. Damit steigt die Verschuldung der Südländer, die nach dem jetzigen Regime durch rigorose Einschränkung der Lebensverhältnisse der Menschen und eine Beschränkung eigentlich notwendiger Investitionen begrenzt wird. Dadurch schrumpfen diese Ökonomien. Ein Austritt aus dem Euro wird für sie zur Überlebensfrage.

Der Euro kann sich jederzeit vom Markt getrieben auflösen, nämlich dann, wenn ein Mitgliedsstaat seine in Euro denominierten Staatsschulden nicht mehr bezahlt. Das ist eine vom Finanzmarkt erzwungene und von den Regierungen erduldete Trennung. Es ist auch eine krisenhafte Trennung. Für das betroffene Land wird die Lage chaotisch, da es auf kurze Sicht nicht über international akzeptiertes Geld verfügt. Für andere Schwachstaaten entsteht ein erheblicher Druck, ihrerseits auszusteigen.

Um der Gefahr eines chaotischen Auseinanderfallens des Euro-Regimes vorzubeugen, ist eine Strategie für die Abwicklung der Währungsunion notwendig. Oskar Lafontaine hat eine Rückentwicklung zum Europäischen Währungssystem (EWS) vorgeschlagen, das vor 1999 die Währungen durch die Intervention der Zentralbanken in einer engen Bandbreite aneinander gebunden hatte.

Schon vor diesem Vorschlag hat sich im Umfeld der „Linken“ eine „Eurexit“ – Initiative gebildet, die die Forderung nach einer Abwicklung des Euro im linken Spektrum, das in großen Teilen noch immer in ihr „Europaprojekt“ verliebt ist, populär machen soll.

Im Vergleich zum Euro-Regime wäre das ein Fortschritt. Das Problem bleibt aber, wie die Auflösung des Euro abgewickelt wird. EZB-Präsident Mario Draghi hat in diesen Tagen darauf hingewiesen, dass die Schulden der Einzelstaaten im Falle eines Austritts aus der Eurozone gegenüber der Europäischen Zentralbank zurückgezahlt werden müssen – und zwar in Euro.

Bemerkenswert war die Äußerung Draghis auch insofern, als er die Möglichkeit eines Euro-Austritts überhaupt zu denken bereit war. Bisher hatte die EZB immer den Standpunkt vertreten, die Währungsunion sei „irreversibel“, also unumkehrbar.

Für künftige Abwertungsländer ist die Rückzahlung solcher Schulden wahrscheinlich eine Unmöglichkeit. Man vergleiche die Lage Islands. Das Land war zwar weder in der EU noch in der Eurozone. In der Finanzkrise musste das Land die Banken übernehmen, die irrwitzig in aller Welt spekuliert hatten und enorme Schulden vor allem in EU-Europa gemacht hatten. Zugleich fiel auch deshalb die isländische Krone dramatisch.

Die in Euro und Pfund denominierten Schulden hätten niemals zurückgezahlt werden können. Das Land erreichte einen radikalen Schuldenschnitt, der später, oh Wunder, von EU-Gerichten anerkannt wurde. Meiner Meinung nach sollte die Frage nach einem Schuldenschnitt auf der Tagesordnung ganz oben bleiben. Sie stellt ein wichtiges Teilstück des Auswegs aus der ökonomischen Krise und der Finanzkrise dar.

Wir tun gut daran, die Abwicklung des Euro und der EU nicht in den Vordergrund unserer Politik zu stellen. Nicht nur, weil wir der Auffassung sind, dass wir Politik vorwiegend auf nationaler Ebene machen sollten.

Deutschland ist schließlich die Führungsmacht und Hauptprofiteur in der EU. Wenn die Vorteile nicht mehr kommen, sondern die Verluste wegen der Schwäche der EU-Partnerstaaten überwiegen, kann es sehr schnell dazu kommen, dass die Regierung die Abspaltung schwacher Staaten selber und eine Zellteilung des Euro in Starke und Schwache vorantreibt.

Es ist auch deshalb für uns wichtig, schon heute Vorstellungen zu entwickeln und zu sagen, wie eine Rückabwicklung des Euro und eine Auflösung der EU auszusehen hätte.

Rede von Lucas Zeise, Chefredakteur der UZ, auf der 7. Tagung des Parteivorstands der DKP, am 28./29. Januar 2017, Essen

http://news.dkp.suhail.uberspace.de/tag/dkp-parteivorstand/

—–

Auf diese Weise soll die Nichtanerkennung des legitimen und souveränen Rechts des venezolanischen Volkes erzwungen werden, den Landsmann Nicolás Maduro Moros zum verfassungsmäßigen Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela zu wählen, wie es dies am 20. Mai 2018 demokratisch getan hat.

Auf diese Weise soll die Nichtanerkennung des legitimen und souveränen Rechts des venezolanischen Volkes erzwungen werden, den Landsmann Nicolás Maduro Moros zum verfassungsmäßigen Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela zu wählen, wie es dies am 20. Mai 2018 demokratisch getan hat.

Grade erst hat sich die mit allergrößtem medialen und diplomatischem Aufwand produzierte Kampagne rund um einen angeblichen „Giftgas-Anschlag“ gegen einen ehemaligen russischen Doppelagenten in das aufzulösen begonnen, was sie von Beginn an war – nämlich eine von der britischen Regierung und ihren Geheimdiensten lancierte üble Variante der psychologischen Kriegsführung gegen Russland.

Grade erst hat sich die mit allergrößtem medialen und diplomatischem Aufwand produzierte Kampagne rund um einen angeblichen „Giftgas-Anschlag“ gegen einen ehemaligen russischen Doppelagenten in das aufzulösen begonnen, was sie von Beginn an war – nämlich eine von der britischen Regierung und ihren Geheimdiensten lancierte üble Variante der psychologischen Kriegsführung gegen Russland. Der völkerrechtswidrige Einfall der türkischen Armee und fundamentalistischer Milizen der „Freien Syrischen Armee“ (FSA) in die syrische Stadt Afrin ist in mehrfacher Hinsicht eine Tragödie:

Der völkerrechtswidrige Einfall der türkischen Armee und fundamentalistischer Milizen der „Freien Syrischen Armee“ (FSA) in die syrische Stadt Afrin ist in mehrfacher Hinsicht eine Tragödie:

Wie die anderen lateinamerikanischen Länder auch betrachte die USA Venezuela als ihren Hinterhof, in dem sie frei über die Rohstoffe und die Politik verfügen könne.

Wie die anderen lateinamerikanischen Länder auch betrachte die USA Venezuela als ihren Hinterhof, in dem sie frei über die Rohstoffe und die Politik verfügen könne.

Am Freitag, den 23. Juni 2017, haben die USA eine syrische Drohne abgeschossen und einem syrischen Militärpiloten mit dem Abschuss gedroht und ihn damit zum umkehren gezwungen. Beides im syrischen Luftraum.

Am Freitag, den 23. Juni 2017, haben die USA eine syrische Drohne abgeschossen und einem syrischen Militärpiloten mit dem Abschuss gedroht und ihn damit zum umkehren gezwungen. Beides im syrischen Luftraum.

Lucas Zeise kommt am 17. März, um 20. Uhr in den Infoladen Benario in Fürth, in der Nürnberger Str. 82

Lucas Zeise kommt am 17. März, um 20. Uhr in den Infoladen Benario in Fürth, in der Nürnberger Str. 82  bevor ich mit dem eigentlichen Thema – der EU – beginne, ein paar Sätze zu zwei Personen, die sich in letzter Zeit verstärkt unserer Aufmerksamkeit aufgedrängt haben. Zum ersten, Martin Schulz, will ich es kurz machen. Zu Donald Trump nur etwas mehr.

bevor ich mit dem eigentlichen Thema – der EU – beginne, ein paar Sätze zu zwei Personen, die sich in letzter Zeit verstärkt unserer Aufmerksamkeit aufgedrängt haben. Zum ersten, Martin Schulz, will ich es kurz machen. Zu Donald Trump nur etwas mehr.